C’est une belle carrière pour un normalien de la rue d’Ulm [1845], agrégé des lettres au sortir de l’École. D’abord professeur en province, puis à Paris ; ensuite chef de cabinet de Victor Duruy, dont il est le gendre, et enfin Inspecteur général, pour l’enseignement secondaire [1866-1889]. Continuer la lecture de « Glachant, Charles (1826-1889). Inspecteur général de l’enseignement secondaire »

Fèvre, Victor (1816-1860), de l’École normale à la chaire de Littérature étrangère à Dijon

C'est, pour Victor Fèvre, ancien élève de l'École normale [1837], reçu dans un bon rang, un parcours classique : agrégation [1839], enseignement en province [1839-1853], puis nomination comme inspecteur [1853]. Son doctorat ès-lettres [1858], lui ouvre la possibilité de poursuivre sa carrière. Mais, nommé professeur de Littérature étrangère à la Faculté des Lettres de Dijon, la maladie, puis son décès, l'empêchent d'enseigner.

Continuer la lecture de « Fèvre, Victor (1816-1860), de l’École normale à la chaire de Littérature étrangère à Dijon »

Édom, Jacques (1797-1870), de l’École normale au rectorat

Après son entrée à l'École normale [1816], Jacques Édom enseigne pendant trois ans au collège royal de Caen. Puis pendant près de quarante ans, jusqu'en 1854, assume des fonctions administratives : successivement censeur, proviseur, inspecteur d'académie, recteur à plusieurs reprises.En même temps signe plusieurs ouvrages de géographie, et d'histoire religieuse à l'usage des écoles. Continuer la lecture de « Édom, Jacques (1797-1870), de l’École normale au rectorat »

Anot, Auguste (1794-1879), professeur de Littérature française à la Faculté des Lettres de Poitiers

Auguste Anot fait partie de cette génération de normaliens qui forment la cohorte des premiers enseignants des Facultés des Lettres, reconstituées par ordonnance royale : Bordeaux, Lyon, Montpellier, Rennes, en 1838 ; Poitiers, en 1845 ; Aix, en 1846. Il enseigne la Littérature française à la Faculté des Lettres de Poitiers pendant dix-huit ans. Continuer la lecture de « Anot, Auguste (1794-1879), professeur de Littérature française à la Faculté des Lettres de Poitiers »

Chambry, premier censeur du lycée Louis-le-Grand

Continuer la lecture de « Chambry, premier censeur du lycée Louis-le-Grand »

Cousin, Victor ou la mémoire qui flanche

Soucieux d'affirmer sa notoriété, Victor Cousin ne cesse, tout au long de sa vie, de rééditer ses publications anciennes. Articles et cours, rassemblés sous forme de recueils qui donnent l'illusion du moderne avec de l'ancien. À force de rééditions, les dates des évènements viennent à se brouiller, comme si parfois la mémoire du " Maître " venait à flancher. D'où la confusion, entre le jeudi 7 et le mercredi 13 décembre 1815. Continuer la lecture de « Cousin, Victor ou la mémoire qui flanche »

Cayx, Charles (1793-1858), vice-recteur de l’Académie de Paris

Ancien élève de l'École normale [1812] Charles Cayx mène d'abord une carrière d'historien au moment où se créent, avec une dizaine de jeunes professeurs, les premières chaires d'histoire dans les collèges royaux [1818]. Puis il assume d'importantes responsabilités administratives jusqu'à devenir, directement auprès d'Hippolyte Fortoul, alors ministre de l'Instruction publique et des Cultes, Vice-recteur de l'Académie de Paris [1854-1858]. Continuer la lecture de « Cayx, Charles (1793-1858), vice-recteur de l’Académie de Paris »

Les programmes des concours de Philosophie de l’Académie des Sciences morales

Dès 1833, au sein de l'Académie des Sciences morales, Victor Cousin (1792-1867) prend une part dominante dans l’orientation de la section de Philosophie, notamment en ce qui concerne les concours régulièrement proposés. Il veille chaque fois à fournir aux concurrents un programme à suivre pour la rédaction des Mémoires. Cette tradition des consignes détaillées se maintient au delà de 1867, puis les programmes, après être réduits à quelques lignes, finissent par disparaître dans les années 1890. Continuer la lecture de « Les programmes des concours de Philosophie de l’Académie des Sciences morales »

Soixante sujets des concours de Philosophie de l’Académie des Sciences morales

{mosimage}Entre 1833 et 1900, la section de Philosophie de l'Académie des Sciences morales et politiques propose au concours une soixantaine de sujets, aussi bien sur des philosophes : Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Kant, Schopenhauer, Maine de Biran, Schelling, etc., que sur des thèmes : la Certitude, le Libre-arbitre, le Pessimisme, Psychologie et philosophie, la Folie, la Perception, etc. Soit un peu plus d’une centaine de mémoires qui ont été déposés, traces partielles mais objectives de l’histoire de la philosophie spiritualiste au XIXème siècle. Continuer la lecture de « Soixante sujets des concours de Philosophie de l’Académie des Sciences morales »

Leconte, Paul Louis (1796-1857) : de l’Inspection académique au rectorat

Censeur, puis Inspecteur d'Académie pendant vingt-cinq ans, la carrière universitaire de Paul Louis Leconte culmine comme recteur départemental de l'Académie du Cantal, d'août 1850 à août 1854. Continuer la lecture de « Leconte, Paul Louis (1796-1857) : de l’Inspection académique au rectorat »

Delaunay, Émile (1799-1875), professeur de Littérature française

Professeur de Littérature française à la Faculté de Rennes, Émile [Athanase] Dionet, dit Delaunay [1799-1875] est l’homme d’un seul poste : il y reste un peu plus de trente ans. l est aussi l’homme d’un seul manuel, rédigé pour la préparation au baccalauréat, en collaboration avec Antoine Léandre Sardou [1803-1881]. Continuer la lecture de « Delaunay, Émile (1799-1875), professeur de Littérature française »

Saint-Simon, Cousin, Jouffroy : la rencontre légendaire

Continuer la lecture de « Saint-Simon, Cousin, Jouffroy : la rencontre légendaire »

Poirson, Auguste (1795-1870), ou la naissance de l’enseignement de l’histoire

Daburon, Abbé André René Pierre (1758-1838). Inspecteur général de l’Université

Jusqu’à la Révolution française, l’abbé André René Pierre Daburon mène une activité d’enseignant conforme à la congrégation religieuse des Oratoriens auquel il appartient.Émigré, le Consulat, lui permet de revenir en France. Avec la création de l’Université impériale s’ouvre alors pour lui, en 1808, une carrière au sein du corps des Inspecteurs généraux. Continuer la lecture de « Daburon, Abbé André René Pierre (1758-1838). Inspecteur général de l’Université »

Debs, Auguste, et l’enseignement de la philosophie dans les années 1840

Dans ses Mémoires d'un critique [1896], Jules Levallois [1829-1903] consacre un chapitre à Auguste Debs [1813-1849], qui a été son professeur de philosophie au collège royal de Rouen. On y trouve une description chaleureuse du style et des thèmes d'enseignement d'un ancien élève de l'École normale, un peu avant les années 1850.

Continuer la lecture de « Debs, Auguste, et l’enseignement de la philosophie dans les années 1840 »

Verdot (1807-1871), Jean Maurice , normalien, directeur de l’Institution Verdot

Les institutions privées, hébergeant des pensionnaires, et fournissant un enseignement complémentaire aux élèves des collèges et des lycées sont nombreuses au XIXème siècle. On en compte environ huit cents dans toute la France. L' Institution Verdot, dirigée par un normalien, fait partie de ce groupe d'institutions établies dans le Marais, aux environs du collège Charlemagne : Massin, Favart, Jauffret, Liévyns. Continuer la lecture de « Verdot (1807-1871), Jean Maurice , normalien, directeur de l’Institution Verdot »

Honoré de Balzac, Victor Cousin et la pension Lepître

Les connaisseurs de Balzac se souviennent sans doute de la description de la pension Lepître, dans les premières pages du Lys dans la vallée. En sachant aussi que Balzac lui-même, quand il avait quinze ans, l’a fréquenté quelques mois, au début de l’année 1815. Auparavant, Victor Cousin y a été beaucoup plus assidu, puisqu’il est élève de la pension de Jacques François Le Pître pendant cinq ans, tandis qu’il suit l’enseignement du lycée Charlemagne, jusqu’à sa classe de rhétorique. Continuer la lecture de « Honoré de Balzac, Victor Cousin et la pension Lepître »

Rattier, Marie Stanislas [1793-1871] de l’enseignement confessionnel au petit rectorat

Dans l’histoire mouvementée du XIX ème siècle, Marie Stanislas Rattier, ancien élève de l’École normale, mêle des activités d’enseignant, d’avocat, de journaliste, d’éditeur scolaire, de recteur et d’Inspecteur d’Académie.L’unité de ce kaléidoscope professionnel ce sont, fondées sur un légitimisme militant, la défense et l’illustration de la religion catholique. Continuer la lecture de « Rattier, Marie Stanislas [1793-1871] de l’enseignement confessionnel au petit rectorat »

Hignard, Henri (1819-1893), professeur de Littérature ancienne à Lyon

L’ordonnance royale du 24 août 1838 qui rétablit les Facultés des Lettres de Bordeaux, de Lyon, de Montpellier, de Rennes, provoque d’emblée la création de vingt nouvelles chaires.C’est dans ce mouvement global que s’inscrit la carrière typique d’Henri Hignard toute entière consacrée à l’enseignement des lettres et de la littérature grecque et latine. Continuer la lecture de « Hignard, Henri (1819-1893), professeur de Littérature ancienne à Lyon »

Dizy, Thomas (1799-1887), de l’École normale (1819) au rectorat (1845-1847)

Carrière classique de normalien : licencié, agrégé des classes supérieures, enseignant en province les humanités puis la rhétorique, inspecteur d’académie et enfin recteur.Mais, à la suite d’un profond désaccord avec son ministre de tutelle, ses fonctions rectorales tournent court. La mise à la retraite d’office vient interrompre sa vie professionnelle. Continuer la lecture de « Dizy, Thomas (1799-1887), de l’École normale (1819) au rectorat (1845-1847) »

Bellissens, Eloy [1758-1834], recteur sous l’Empire et la Restauration

La mise en place de l'Université impériale [1806-1809], avec toutes ses Facultés et sa trentaine de rectorats, nécessite le recrutement d'un nombreux personnel. Des sentiments religieux et conservateurs sont appréciés. La compétence s'acquiert dans l'accomplissement des fonctions. Ainsi la carrière de l'abbé Eloy de Bellissens s'accomplit-elle sans encombre sous l'Empire et la Restauration. Continuer la lecture de « Bellissens, Eloy [1758-1834], recteur sous l’Empire et la Restauration »

La mort de Martin : opium et ferveur religieuse, 1864

Paul François Dubois, président de l’Association des Anciens élèves de l’École normale [1850-1866] rédige chaque année les notices des élèves disparus. En 1864, il consacre un texte à Pierre Martin [1793-1864], de la promotion 1812. Comme à son accoutumée, il donne libre cours à son lyrisme pour décrire les derniers jours de ce normalien. Continuer la lecture de « La mort de Martin : opium et ferveur religieuse, 1864 »

Artaud, Nicolas Louis (1794-1861), Vice-recteur de l’Académie de Paris

Continuer la lecture de « Artaud, Nicolas Louis (1794-1861), Vice-recteur de l’Académie de Paris »

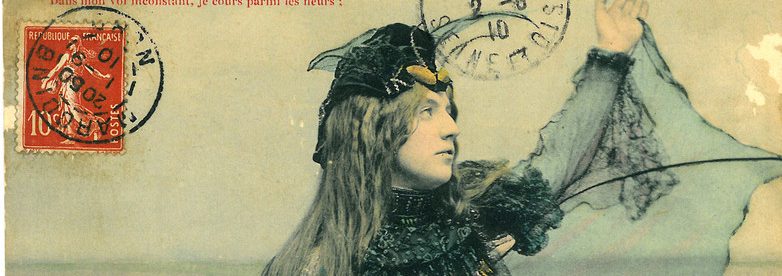

Cartes postales fantaisie du début du XXe siècle

Cartes postales en couleurs pour la Sainte-Catherine ou des anniversaires, jeunes filles, jeunes hommes ou enfants souriant portant des fleurs, envoyées avant la Première guerre mondiale, dans les années 1910.

Continuer la lecture de « Cartes postales fantaisie du début du XXe siècle »

Wurmser, André (1899-1984), écrivain et journaliste

La dédicace de « Changement de propriétaire » est très curieuse : « Pour le poulet du chaton et le chaton du poulet »

Continuer la lecture de « Wurmser, André (1899-1984), écrivain et journaliste »Ahrweiler, Alice, traductrice de Neruda

Cet exemplaire du tome 3 [les trois étoiles] de la traduction française du Chant Général [Canto general, 1950] par le poète chilien Pablo Neruda [1904-1973], parue en 1954, porte l’ex-libris de Jacques Grumbach, intellectuel, résistant lyonnais, membre du Parti communiste

Continuer la lecture de « Ahrweiler, Alice, traductrice de Neruda »Merle, Robert (1908-2004)

Le « romancier de littérature populaire » Robert Merle, angliciste, écrivain, homme de théâtre, essayiste, a consacré sa thèse de doctorat ès-lettres à Oscar Wilde.

Continuer la lecture de « Merle, Robert (1908-2004) »Marcenac, Jean (1913-1984)

Le poète Jean Marcenac publie le recueil La Marche de l’homme, composé en trois chants rédigés en 1946-1947, comme vingtième brochure d’une série publiée par Poésie 49, et éditée par Pierre Seghers.

Continuer la lecture de « Marcenac, Jean (1913-1984) »Jamati, Paul (1890-1960), un poète méconnu

Paul Jamati (1890-1960), poète français, traducteur et éditeur de poètes : René Ghil, A. Messein, 1928 ; Walt Whitman, Seghers, 1956 ; André Spire, Seghers, 1962.

Continuer la lecture de « Jamati, Paul (1890-1960), un poète méconnu »Cocteau, dédicace sur Thomas l’imposteur

Jean Cocteau (1889-1963). Le roman Thomas l’ Imposteur paraît chez Gallimard en 1922. Dans cette fiction le jeu du mensonge se transforme en drame.

Continuer la lecture de « Cocteau, dédicace sur Thomas l’imposteur »Portraits du début du XXe siècle

Ces cartes postales photographiques avec des groupes (ouvriers, soldats, familles, classes) étaient souvent envoyées à la famille ou à des amis.

Continuer la lecture de « Portraits du début du XXe siècle »

Scènes du début du XXe siècle

Scènes du début du XXe siècle sur des cartes postales des années 1900 : soldats belges, frontière franco-allemande, pêcheurs, bergères et danseuses.

Cassin, André François [1795-1853], et la première agrégation de philosophie

En 1825, a lieu la première « agrégation de philosophie » nouvelle manière. Il y a quatre reçus : Alexandre Gibon [1789-1871], Jean Saphary [1796-1865], Adolphe Félix Gatien-Arnoult [1800-1886], André François Cassin [1795-1853]. On trouve ici la carrière d’André François Cassin agrégé de la première heure. Continuer la lecture de « Cassin, André François [1795-1853], et la première agrégation de philosophie »

Les Inspecteurs de l’Académie de Paris au milieu du XIXe siècle

Au dix-neuvième siècle, une trentaine de personnalités occupent à un moment de leur carrière, la fonction d' Inspecteurs de l'Académie de Paris. C'est quelquefois une récompense, le plus souvent un tremplin, pour d'autres fonctions plus importantes : rectorats de grandes d'académies, Inspection générale. Continuer la lecture de « Les Inspecteurs de l’Académie de Paris au milieu du XIXe siècle »

L’éclectisme de Cousin et l’unité des contraires chez Hegel

A la suite de sa première rencontre avec Georg Wilhelm Friedrich Hegel [1770-1831], à Heidelberg, en septembre 1817, le jeune Victor Cousin [1792-1867] revient d'Allemagne enthousiaste : « J'avais, dit-il, trouvé l'homme qui me convenait ». Auguste Ott [1814-1903] montre pourtant, un des premiers, que l'éclectisme de Cousin n'est qu'un hégélianisme affadi. Continuer la lecture de « L’éclectisme de Cousin et l’unité des contraires chez Hegel »

Willm, Joseph (1792-1853) et le troisième concours sur la Philosophie allemande

En avril 1845, Joseph Willm, alors qu'il est Inspecteur de l'Académie de Strasbourg, obtient le prix de l'Académie des Sciences morales et politiques [prix du Budget] sur l'Examen critique de la philosophie allemande. Le sujet avait été proposé par Victor Cousin dès novembre-décembre 1836. Presque neuf ans, délai anormalement long, séparent donc le lancement du concours avec la déclaration des résultats. Continuer la lecture de « Willm, Joseph (1792-1853) et le troisième concours sur la Philosophie allemande »

Naudé, Extrait de Jugement de tout ce qui a esté imprimé contre le Cardinal Mazarin, XVIIe s

Recueil manuscrit de notes et de citations extraites de l’ouvrage où Gabriel Naudé, bibliothécaire de Mazarin, met en scène un dialogue entre le libraire Saint-Ange et l’imprimeur Mascurat.

Moncourt, Edme (1822-1861), normalien, latiniste, professeur et traducteur

Prix d'honneur de rhétorique au concours général de 1841, Edme Moncourt, reçu major à l'École normale [1842], major à l'agrégation des lettres [1845] achève sa carrière universitaire comme professeur de seconde à Paris, au lycée Henri-IV. Continuer la lecture de « Moncourt, Edme (1822-1861), normalien, latiniste, professeur et traducteur »

Guillemin, Jean Jacques (1814-1870), une longue carrière de recteur d’Académie

Ancien élève de l'École normale [1834], agrégé [1844], docteur ès-lettres [1847] sa vie professionnelle se dessine comme celle d'un professeur d'Histoire dans un lycée de province puis de Paris, ou même à l'Université. Mais, en 1850, il devient le plus jeune des recteurs, en étant nommé recteur départemental de la Corrèze. Il va rester presque vingt ans dans la carrière rectorale. Successivement la Corrèze, la Meurthe, l'Ille-et-Vilaine, Douai, Nancy. Continuer la lecture de « Guillemin, Jean Jacques (1814-1870), une longue carrière de recteur d’Académie »

Jugement consulaire, 1730

{mosimage}Jugement consulaire daté du 26 février 1730 : « Les juges consuls des marchands, établis par le Roy notre Sire à Poitiers, jugeant en dernier ressort jusqu’à la somme de cinq cent livres…«

Guyau, J’apprends à écrire, 1902

{mosimage}Du philosophe français Jean Marie Guyau (1854-1888) paraît en 1893 sa « Méthode Guyau. Lecture par l’écriture » (Paris, A. Colin. trois cahiers in-4, 1893). Le premier cahier : J’apprends à écrire ; le deuxième cahier : J’écris mieux ; le troisième cahier : Je sais écrire. Ce livre, posthume, fait suite à trois autres ouvrages de Guyau consacrés, depuis 1875, à la lecture.

Continuer la lecture de « Guyau, J’apprends à écrire, 1902 »

Lemoine, Albert (1824-1874), à la jonction de la psychologie et de la physiologie

Albert Lemoine parcourt sans encombre toutes les étapes d'une carrière universitaire réussie : professeur de lycée en province puis à Paris, professeur de philosophie à la Faculté des Lettres à Nancy puis à Bordeaux, maître de conférences à l'École normale supérieure. Mais, bien que lauréat de l'Académie des Sciences morales et politiques, ne parvient pas, malgré cinq tentatives, à se faire élire. Continuer la lecture de « Lemoine, Albert (1824-1874), à la jonction de la psychologie et de la physiologie »

Ozaneaux, Georges (1795-1852), de l’École normale à l’Inspection générale

Sa formation initiale le conduit à l’enseignement, en province, puis à Paris. Et à de hautes fonctions administratives, du rectorat à l’Inspection générale, jusqu’à devenir conseiller de l’Université. Auteur d’un manuel de philosophie, d’un dictionnaire de français-grec, et de livres d’histoire, il ne dédaigne pas la carrière des lettres, publie de la poésie et se fait jouer avec succès au théâtre royal de l’Odéon.

Heine, un reportage à l’Académie des Sciences morales et politiques

Enthousiasmé par la Révolution de Juillet, le poète allemand Henri Heine [1797-1856] s'installe en France fin mai 1831. Il y restera jusqu'à sa mort, en février 1856. Observateur passionné, spirituel et caustique de la société française, il est un temps correspondant de l'Augsbürger Allgemeine Zeitung [Gazette universelle d'Augsbourg]. Continuer la lecture de « Heine, un reportage à l’Académie des Sciences morales et politiques »

Bonaventure Giraudeau (1697-1774). Histoires et paraboles. Bibliographie.

Auteur en latin d’une Introduction à la langue grecque [1739], d’ouvrages scolaires et d’un Abrégé de grammaire hébraïque [1758], le Père Bonaventure Giraudeau (1697-1774), de la Compagnie de Jésus, publie à Paris, en 1766, sans nom d’auteur : Histoires et paraboles.

La Logique d’Aristote mise au concours

En 1835, pour la deuxième fois, Aristote est mis à l'honneur par l'Académie des Sciences morales et politiques. La section de Philosophie, sur la proposition de Victor Cousin, a en effet donné pour thème de concours : l'Examen critique de l' Organum d'Aristote. Le prix sera remis en novembre 1837, à Jules Barthélemy Saint-Hilaire [1805-1895], qui a entrepris parallèlement le considérable travail de traduire la totalité des textes d'Aristote qui nous sont parvenus. Continuer la lecture de « La Logique d’Aristote mise au concours »

Histoires et paraboles du P. Bonaventure, 1815

Publié par le père jésuite Bonaventure Giraudeau (1697-1774), auteur de nombreux livres scolaires se rapportant à l’hébreu et au grec, cet ouvrage d’édification religieuse est plus particulièrement destiné aux enfants sages.

Continuer la lecture de « Histoires et paraboles du P. Bonaventure, 1815 »

Le premier concours de philosophie de l’Académie des Sciences morales

L'Académie des Sciences morales et politiques, dès sa reconstitution en octobre 1832, veille à renouer avec sa tradition de concours richement dotés, pour chacune de ses cinq sections : Philosophie ; Morale ; Législation, droit public et jurisprudence ; Économie politique et statistique ; Histoire générale et philosophique. On trouvera ci-dessous, les résultats du premier concours de philosophie sur Aristote.

Continuer la lecture de « Le premier concours de philosophie de l’Académie des Sciences morales »

Francisque Bouillier (1813-1899), historien de la philosophie, bibliographie

Son "Histoire de la philosophie cartésienne" (1854) est encore rééditée de nos jours. Mais à côté de cette oeuvre d'histoire de la philosophie, il existe presque deux cents interventions, discours, brochures, rapports, mémoires, ouvrages, tirés à part. Cette bibliographie s'efforce d'en rendre compte.

Continuer la lecture de « Francisque Bouillier (1813-1899), historien de la philosophie, bibliographie »

Corrard, Charles [1822-1866], maître de conférences à l’École normale

Une carrière classique, de différents postes dans des collèges de province à la Maîtrise de conférences à l'École normale supérieure. De l'enseignement des humanités et de la rhétorique à celui de la littérature française.

Continuer la lecture de « Corrard, Charles [1822-1866], maître de conférences à l’École normale »