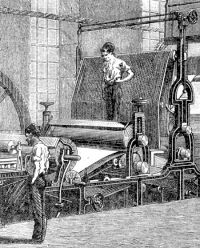

Fabrication du papier à la forme

Jetez un coup d'œil sur un chapeau de feutre noir ou tout autre objet également

de feutre. Ceci n'est pas un tissu : point de fils tordus, point d'entrelacement

régulier comme dans une étoffe. Des poils laineux, flexibles, frisés,

ont été entremêlés, foulés et comme pétris

ensemble. Fortement comprimés, ils s'entrecroisent au hasard, s'accrochent

les uns aux autres et se tiennent assez fermement unis. Eh bien, une feuille de

ce beau papier blanc et lisse - que vous négligez, ingrats, que vous salissez

sans motif et déchirez sans regret, tandis que nos ancêtres l'eussent

considérée avec admiration et ménagée comme une chose

précieuse ! - cette feuille, dis-je, est tout à fait comparable

à du feutre. Si vous regardiez la surface avec une loupe ou verre grossissant,

vous y distingueriez alors des milliers de petites fibres, blanches, minces, tortillées,

dont les fibres de la ouate blanche vous donneront très bien l'idée;

mais ces fibres excessivement déliées, foulées, feutrées

enfin, se tienne en masse avec une certaine résistance. - En examinant

simplement un morceau de carton très grossier, vous aurez aussi une idée

juste de la structure du papier-, dans ce gros carton votre œil distinguera

parfaitement les fibres entre-croisées. Or le papier diffère du

carton seulement en qu'il est plus fin, plus blanc et plus mince; que ses fibres,

plus menues, ne se discernent pas à la simple vue. Les fibres du papier

et du carton ne sont pas des poils d'animaux comme ceux dont se fait le feutre;

ce sont des fibres végétales comme celles du coton, comme celles

du lin, du chanvre, dont sont fabriqués les fils, les ficelles, les cordes,

le linge. Beaucoup de végétaux contiennent et peuvent fournir des

fibres capables de servir à faire du papier; il s'agit de désagréger

ces fibres, c'est-à-dire de les séparer ; puis de les blanchir,

de les broyer ensemble, de les feutrer, de les comprimer. - Mais pourquoi ne pas

prendre des fibres toutes séparées déjà, fines et

blanches, de la ouate de coton, par exemple? - On peut le faire; on l'a fait :

et c'est même avec du coton, avons-nous dit, qu'a été fabriqué

le premier papier qui ait été connu chez nous. Mais ce papier était

peu solide, surtout il coûtait cher.

Le chiffon

Or il vint à l'idée de je ne sais quel inventeur -

l'histoire n'a pas conservé son nom - de prendre, pour fabriquer le papier,

des fibres végétales déjà

plus ou moins désagrégées et assouplies, déjà

plus ou moins blanchies, des fibres ayant déjà servi sous une autre

forme, sous forme de fils, de tissus. En un mot il imagina de faire du papier

avec des chiffons. - Oui, ce chiffon, cette loque déchirée et poudreuse

qu'on a dédaigneusement jetée, que le chiffonnier ramasse, le soir,

au coin de la borne, sur le tas d'ordures, et cette belle et fine feuille blanche

sur laquelle vous écrivez, cette page blanche de mon livre, que vous avez

sous les yeux, c'est la même matière... Mais combien transformée,

transfigurée par le travail ! Le papier de chiffons est connu chez nous

depuis le XIe siècle au moins ; au XIII et au XIVe, il y avait en France

des fabriques de papier. Mais c'est seulement depuis l'invention de l'imprimerie

qu'il est devenu très commun; et maintenant il se fabrique en quantité

immense, au moyen de machines extrêmement ingénieuses : si bien que

les chiffons ne suffisent plus à la fabrication. Il a fallu chercher d'autres

matières. Mais le papier de chiffons est toujours de beaucoup le plus beau

et le meilleur; voyons comment il se fabrique.

La fabrique de papier

Une fabrique de papier est aujourd'hui

une vaste usine, contenant un grand nombre d'ateliers où se font des travaux

nombreux et variés. - Les chiffons achetés au chiffonnier et déjà

un peu nettoyés ont été portés à la manufacture.

Là on commence par les trier, en écartant d'abord les tissus de

laine ou de soie; car ceux de lin, de chanvre on de coton, en un mot ceux qui

sont formés de matières végétales, sont seuls propres

à faire du papier. Des ouvrières coupent les chiffons par petits

morceaux, puis mettent à part dans un coffre à compartiments, selon

leur qualité, les chiffons gros on fins blancs, de couleur claire ou de

couleur foncée : ils serviront à fabriquer des papiers de qualité

différente. On les bat et on les secoue pour en ôter la poussière;

puis ils sont lavés à l'eau dans une grande cuve. Ce lavage ne suffirait

pas; ils doivent être lessivés. - Le lessivage se faisait autrefois,

comme le lavage, dans une vaste cuve où les chiffons, plongés dans

la lessive, étaient remués avec des pelles de bois. Aujourd'hui

on se sert d'un appareil nommé lessiveur. Le lessiveur est un vaste réservoir

de tôle de fer, en l'orme de sphère ou de cylindre, et que nous comparerons,

si vous voulez, à un gros tonneau qui serait embroché d'un gros

essieu de fer, de manière à pouvoir tourner comme une roue. Cet

essieu ou axe est creux, en façon de tuyau; et il communique avec l'intérieur

du réservoir. La bonde de l'énorme tonneau, pour continuer notre

comparaison, est un large couvercle de fer, fixé sur une ouverture arrondie.

Par cette ouverture, le couvercle étant ôté, on charge environ

1000 kilogrammes de chiffons. Puis, par le moyen d'un long tuyau aboutissant à

l'axe creux, en ouvrant un robinet on fait entrer la lessive. Cette lessive, c'est

de l'eau dans laquelle on a délayé une certaine quantité

de chaux et fait dissoudre, en proportion convenable, de la soude : ces deux substances

ayant la propriété de détruire les graisses, d'enlever les

saletés - de nettoyer, en un moi. Le trou fermé, le couvercle solidement

vissé, l'opération commence. On fait entrer, toujours à travers

l'axe creux, au moyen d'un autre tuyau, en ouvrant un autre robinet, de la vapeur,

qui arrive toute brûlante d'une grosse chaudière. En s'élançant

dans l'intérieur du réservoir, elle remue, elle échauffe

la lessive, qui arrive bientôt à un degré de chaleur plus

élevé que celui de l'eau bouillante. En même temps, par le

moyen d'une machine et d'engrenages, on fait tourner très lentement le

lessiveur. Au bout de trois heures le lessivage est terminé. On fait écouler

la lessive par un tuyau, et on la remplace par de l'eau pure, pour rincer les

chiffons, comme on rince le linge sortant de la lessive. Alors, ouvrant le grand

trou, et faisant incliner doucement l'appareil, on fait tomber les chiffons dans

une vaste cuve de bois placée au-dessous. Si un seul lessivage ne suffit

pas, on recommence l'opération. Les chiffons lessivés, il s'agit,

de les défiler, de les broyer en quelque sorte pour les réduire

en pâte. Cela se faisait autrefois à l'aide de pilons qui battaient

les chiffons dans des mortiers. On se sert maintenant d'une machine appelée

pile défileuse. Imaginez une vaste cuve où les chiffons sont versés

et flottent dans une grande quantité d'eau. Un cylindre, armé de

lames d'acier et tournant avec rapidité, est à demi plongé

dans l'eau de la cuve; ces lames en mouvement viennent passer très près

d'autres lames fixes, tenant au fond de la cuve, élevé en cet endroit

en forme de plan incliné. En tournant, le cylindre produit dans la cuve

une sorte de remous qui fait tournoyer lentement l'eau et les chiffons, et amène

ceux-ci sous le cylindre même. Là, au passage, ils sont saisis par

les lames d'acier du cylindre, et contraints de traverser l'étroit espace

qui reste entre ces lames et les lames fixes. Ces lames qui se joignent presque

font un effet qu'on peut comparer à celui des deux lames d'une paire de

ciseaux qui se ferment, glissent l'une sur l'autre et coupent l'étoffe.

La différence, c'est que dans la machine les chiffons ne sont pas tranchés

nettement, au contraire : les fils sont arrachés, déchirés;

froissés et quelque peu broyés. Un courant d'eau pure arrive continuellement

dans l'appareil, et le trop-plein de l'eau s'écoule par une sorte de grille

ingénieusement dis. posée, qui laisse passer l'eau et retient les

fibres broyées. Au bout de trois heures environ les chiffons sont déjà

suffisamment broyés pour former avec l'eau une sorte de pâte. Si

on employait cette pâle encore incomplètement triturée, on

pourrait faire de grossier carton gris, non pas de beau papier fin et blanc.

Blanchir le papier

- La première chose à faire, à ce moment, est de blanchir

cette pâte, qui est d'un gris sale produit par le mélange des chiffons

de toute couleur. Or il y a une substance, une espèce de sel qui a la propriété

curieuse de détruire la couleur de ton tes sortes de teintures, et de rendre

blancs les tissus, les fils, les fibres - la pâte aussi, par conséquent

: cette matière est appelée hypochlorite de soude, ou, par abréviation,

chlorure. Cette substance, étant dissoute dans l'eau, forme une sorte de

lessive décolorante. La pâte grise est mélangée a cette

lessive dans une pile qu'on nomme pile blanchisseuse, semblable à peu près

à celle que nous venons de décrire, mais dont les lames sont en

bronze, non pas en acier, parce que le chlorure rongerait rapidement et détruirait

l'acier. Au bout de quelque temps la pâte, est devenue blanche; et en outre

elle est plus finement broyée. On fait alors arriver de l'eau pure en abondance,

tandis que le cylindre continue de tourner; car il faut laver la pâte et

entraîner, par le courant d'eau, l'excédent de chlorure qui nuirait

au papier s'il agissait trop longtemps. y a un autre procédé pour

blanchir la pâte, mais il est plus compliqué : au fond, c'est le

même phénomène. La pâte blanchie et suffisamment lavée

n'est pas encore assez broyée : on la fait passer dans une autre pile nommée

pile raffineuse, dont les lames sont plus tranchantes et plus serrées.

Au bout d'une couple d'heures la pâte est très finement broyée;

elle semble former de très légers flocons qui flottent dans le liquide.

Pour fabriquer, avec cette pâte, des feuilles de papier, il y a deux procédés

: l'ancien et le nouveau. Disons d'abord un mot de l'ancien procédé,

qui est le plus simple. -La pâte, mêlée à la quantité

d'eau convenable, est versée dans une vaste cuve.

La feuille

L'ouvrier, ou, comme

on dit pour le désigner, l'ouvreur, prend en main une sorte de tamis en

façon de cadre rectangulaire, qu'on nomme une forme. Imaginez, dis-je,

un cadre peu épais; dessous, une sorte de toile métallique, ou plutôt

un treillis très serré de fils de cuivre fins, bien tendus. - L'ouvreur

puise, avec cette forme, une certaine quantité de pâte; par une légère

secousse, il l'étale bien également. Il enlève sa forme de

la cuve : l'eau s'écoule à travers les fils comme à travers

un crible; la pâte reste, formant sur le fond de la forme une couche mince.

Pour être plus sûr d'enlever à chaque fois la même quantité

de pâle, tandis que la forme est plongée dans le liquide, il la recouvre

d'une sorte de couvercle qu'on nomme frisquette, et qui empêche la forme

de se charger d'une trop grande quantité de matière. La forme étant

ôtée du liquide, l'ouvreur en enlève le couvercle, et la met

à égoutter un instant sur une rigole inclinée, près

du bord de la cuve. Puis il prend une autre forme vide et recommence la même

manœuvre.

Séchage

Un second ouvrier, appelé coucheur, saisit la forme pleine,

la recouvre d'un large morceau de feutre blanc; puis il renverse la forme en retournant

adroitement le tout ensemble : la couche de pâte déposée,

encore extrêmement molle, se détache du fond de la forme et tombe

sur le feutre, où elle reste étalée. Il prend une autre forme,

renverse la feuille de pâte qu'elle contient sur un autre feutre; et ainsi

de suite. Les feutres, avec la feuille de pâte déposée sur

chacun, sont empilés à mesure; quand cette pile de feutres est assez

élevée, le tout est fortement serré sous une presse tout

à fait semblable à un simple pressoir. L'eau s'écoule, les

feuilles de pâte, comprimées, amincies prennent déjà

un peu de consistance : on peut les enlever, les détacher du feutre en

prenant quelque précaution. Ce sont déjà des feuilles de

papier, mais humides et fragiles. L'ouvrier les enlève donc, les superpose

avec adresse, en forme une nouvelle pile, mais sans feutres interposés

cette fois; puis il les presse de nouveau et fortement, ce qui les rend plus fermes

et plus lisses.

Encollage du papier

Le papier fabriqué ainsi serait du papier buvard, c'est-à-dire

dans lequel l'encre ordinaire s'imbiberait en s'étalant et en formant des

taches. Lors donc que le papier est destiné à recevoir l'écriture,

il doit être collé, imbibé d'une faible quantité de

colle de pâte ou de colle de peau (gélatine) semblable à la

colle forte de menuisier, mais plus blanche et plus fine. Cette colle unit les

fibres du papier, le rend plus solide; en même temps elle bouche les pores,

les espaces excessivement petits qui existaient entre les fibres enchevêtrées;

elle empêche l'encre de se glisser dans ces pores et de s'étaler.

L'ouvrier trempe donc les feuilles encore humides dans de la colle très

claire; il les fait égoutter, puis les presse une fois de plus. Enfin on

fait sécher, en étendant les feuilles à l'air sur des cordes

tendues. Le papier ainsi préparé ne boira plus l'encre. Mais quand

le papier est destiné à faire des livres, à être imprimé,

cette dernière opération est inutile; l'encre d'imprimerie ne s'étale

pas. La plupart des livres sont imprimés sur du papier sans colle, et qui

boit, comme vous en avez fait l'expérience, lorsqu'il vous est arrivé

de laisser tomber maladroitement une goutte d'encre sur un de vos livres de classe.

Fabrication du papier à la machine

Le procédé que nous venons de décrire était seul connu.

autrefois; on l'emploie encore pour certains papiers qui doivent être très

forts et très durables. Le papier ainsi fabriqué est appelé

papier à la forme ou encore à la feuille, parce que chaque feuille

est faite séparément. Mais aujourd'hui tous 1es papiers dont on

fait les cahiers et les livres sont fabriqués l'aide d'une machine produisant,

non pas des feuilles séparées, mais une large bande continue, qui

s'allonge indéfini, ment, et se roule en gros rouleaux semblables aux rouleaux,

des papiers de tenture dont on tapisse nos appartements. Si vous avez suivi avec

attention la description précédente, vous comprendrez facilement

le principe et la disposition, générale de la machine à papier.

Cette machine est très grande : elle remplit toute une vaste salle. Ce

qui frappe vos yeux; si vous entrez dans la salle, c'est l'assemblage confus d'une

multitude de cylindres, de rouleaux, les uns très gros, les autres plus

menus ; tous tournent à la fois, et entre eux passent, circulent de la

façon la plus compliquée de larges bandes d'étoffes, et aussi

la bande de papier fabriquée. - Tâchons de débrouiller un

peu cette confusion apparente.

Imaginez une toile métallique sans fin horizontale,

tendue entre deux rouleaux. Sachez d'abord qu'on appelle toile sans fin, ruban,

corde sans fin, une bande de toile, un ruban, une corde dont les deux bouts sont

rattachés; en sorte que cette bande, ce ruban ou cette corde peut circuler

entre deux rouleaux ou deux poulies, toujours dans le même sens, allant,

par exemple, en dessus, revenant par-dessous : telle la corde d'un rouet que l'on

tourne circule entre la roue et la bobine. Imaginez donc cette toile sans fin,

composée de fils de cuivre très déliés, circulant

entre deux rouleaux assez éloignés l'un de l'autre, avançant

en dessus, revenant en dessous. Pour que cette toile chargée ne fléchisse

pas, par son poids, entre les deux rouleaux, on la soutient sur une rangée

de petits rouleaux sur lesquels elle glisse. La surface supérieure de cette

toile, ainsi parfaitement droite et horizontale, forme ce qu'on appelle la table

de la machine; elle représente exactement la toile qui fait le fond de

la forme dans la fabrication du papier à la main; elle remplit la même

fonction. A l'une des extrémités de la machine est une large cuve

remplie de pâte bien fine, bien mélangée. La pâte arrive

continuellement dans cette cuve par un tuyau; et, continuellement aussi, elle

déborde par-dessus un bord replié en forme de lèvre, comme

un étang par le déversoir. Cette pâte, à mesure qu'elle

déborde ainsi, tombe sur la toile sans fin qui passe au-dessous du déversoir;

elle s'y étale bien également dans toute la largeur de la table.

Et comme la toile avance continuellement, la pâte versée se trouve

former à sa surface une couche égale. L'eau de la pâte coule

à travers la toile, comme à travers un tamis; les fibres, retenues

sur la toile, se tassent; un petit mouvement de secousse en travers donne par

la machine à cette toile, aide à faire écouler l'eau. Vous

voyez que l'ingénieux mécanisme imite, le mieux possible, le travail

manuel de l'ouvrier fabriquant le papier à la feuille. - La couche de pâte

suit la toile, s'égouttant toujours. Or, avant de se replier pour revenir

en dessous, la toile sans fin passe entre deux rouleaux garnis de feutre, tournant

en sens contraire, assez fortement serrés l'un contre l'autre. La couche

de pâte, traînée avec la toile, passe aussi entre ces rouleaux;

elle es pressée. La plus grande partie de l'eau qu'elle contenait encore

est exprimée par la pression ; en ressortant de l'autre côté

du rouleau, elle forme déjà une feuille de papier très humide,

il est vrai, extrêmement fragile. Il s'agit maintenant, comme dans le cas

de fabrication à la feuille, de la comprimer fortement pour lui donner

plus de consistance, puis de la sécher. Pour cela, à mesure que

la feuille avance, sortant de dessous le cylindre, au lieu de continuer de suivre

le mouvement de la toile métallique qui, se repliant en dessous, revient

vers l'autre rouleau, elle se sépare de la toile, et se pose, à

mesure, sur une large bande sans fin de feutre, qui circule, elle aussi, dans

le même sens et avec la même vitesse, entre d'autres rouleaux convenablement

placés. Étalée sur ce feutre, et avançant avec lui,

la feuille molle est amenée entre deux nouveaux cylindres très serrés

l'un contre l'autre. Obligée de passer avec le feutre lui-même entre

ces cylindres, elle est fortement comprimée, ce qui lui donne une consistance

assez ferme.

Séchage "en ligne"

La feuille de papier est faite; il faut la sécher. Au sortir

des cylindres presseurs la feuille, quittant sa bande de feutre, passe sur un

autre feutre sans fin, qui la conduit de même. Suivant ce nouveau feutre

qui la porte et la soutient, la feuille vient s'appliquer, sans forte pression,

contre un gros cylindre tournant, chauffé par de la vapeur d'eau bouillante,

qui de la chaudière arrive dans l'intérieur du cylindre sécheur

en suivant de longs tuyaux. La feuille appliquée contre la surface chaude

du cylindre commence à sécher. Mais, pour que ce séchage

soit suffisant, il faut qu'elle passe de la même façon, toujours

conduite par le feutre, autour de plusieurs cylindres sécheurs semblables.

-Enfin, le papier étant suffisamment séché, on le fait passer,

seul cette fois, sans feutre, entre deux cylindres parfaitement polis fortement

serrés, qui comprimant le papier sec, l'écrasant pour ainsi dire,

rendent sa surface lisse et douce : cette machine se nomme la calandre. Si vous

avez bien suivi cette description, vous comprenez que la même bande de papier,

passant d'un cylindre à l'autre, forme continue, sans interruption ; la

machine verse sans cesse, à l'une de ses extrémités, de la

pâte à papier, et sans cesse aussi une large bande de papier tout

fait et ut sec sort à l'autre extrémité, en se déroulant

de dessous la calandre. Il ne reste plus qu'à enrouler la bande, à

mesure qu'elle suit, avec une sorte de dévidoir, sur lequel elle forme

de très gros rouleaux, semblables, vous disais-je, aux rouleaux des papiers

peints. Plus tard, déroulant la bande, on la coupera en feuilles de la

grandeur que l'on voudra. - Lorsqu'on veut obtenir du papier collé, le

procédé le plus simple consiste à mêler la colle, en

quantité convenable, à la pâle à papier elle-même;

la feuille formée se trouve par cela même contenir de la colle; elle

ne boit plus l'encre et peut servir pour l'écriture. La colle employée

à cet effet est, ou de la gélatine, semblable à celle que

l'on emploie pour coller les feuilles fabriquées à la forme, ou

une sorte de savon, que l'on produit en faisant bouillir de la résine avec

une lessive très forte, et une certaine quantité d'un sel nommé

alun. Pour éviter la teinte un peu jaune que prend quelquefois le papier,

on a l'habitude d'ajouter à la pâte à papier blanc une très

faible quantité de couleur bleue, qui donne à sa blancheur un reflet

légèrement azuré. - Les machines a papier ne sont pas toutes

exactement semblables; mais elles ne diffèrent que par les détails.

On peut faire du papier, avons-nous dit, non pas seulement avec des chiffons,

mais avec toutes sortes de végétaux fibreux, pouvant fournir des

fibres très fines. On fait aujourd'hui beaucoup de papier avec de la paille,

du foin, des roseaux, avec une herbe fibreuse qu'on nomme l'alfa, et qui est très

commune en Algérie; avec des écorces filamenteuses, et même

avec du bois... Toutes ces matières sont d'abord hachées, pilées,

écrasées à l'aide de machines convenables, pour commencer

à séparer les fibres; puis on les broie, on les blanchit; on les

met en pâte, enfin, de même que les chiffons. Mais le papier que l'on

fait avec cette pâte est moins fin, moins beau et surtout moins solide que

le papier de chiffons. Le papier fabriqué à la machine est coupé

en feuilles. Vingt-cinq de ces feuilles de papier, superposées et pliées

ensemble, sont ce qu'on appelle une main de papier. Vingt mains de papier réunies

forment une rame. Une rame, contient donc cinq cents feuilles.

Le carton

Le carton, dont

on fait la couverture des livres, ne diffère du papier qu'en ce qui est

plus épais à la fois et plus grossier; les fibres ont été

moins finement broyées, à peine blanchies; la pâte est épaisse

et grise. On emploie pour la former de la paille, des roseaux, des chiffons grossiers,

de vieilles cordes, enfin toutes sortes de retailles de papiers, de vieux registres,

etc. La machine qui sert à fabriquer le carton est toute semblable à

la machine à papier, plus grande seulement et plus forte; la couche de

pâte versée sur la table de cette machine étant plus épaisse,

la feuille formée est plus épaisse aussi. La bande continue de carton

est, comme la bande de papier, pressée à son passage entre des cylindres

presseurs, puis séchée sur de gros cylindres sécheurs et

enfin découpée en larges feuilles.

© Textes rares

|